| 小さな散歩道 目次へ |

奥澤神社(世田谷区奥沢5‐22-1)

奥澤神社鳥居

ワラ大蛇の顔の部分

奥澤神社社殿

奥沢駅から徒歩3分。東急目黒線とクロスする自由道りを北に進むと、交差点の一角に鳥居がある。大井町線、東横線の自由が丘駅からも5〜6分と近い。毎年、同神社では「大蛇お練り」が9月の第2土曜日に開かれるということで訪問した。

高い木に囲まれた入口の鳥居にワラで作られた大蛇が飾られている。近づいて大蛇の顔を下からよく見ると、大きな目がこちらをにらんでいるように見え迫力がある。

脇にある東京都教育委員会による説明板によると、江戸時代に疫病が流行った時、名主の夢枕に八幡様が現れ、「ワラで作った大蛇を村人が担ぎ、村内を巡行させよ」とのお告げがあった。そこで、ワラ蛇を巡行させると疫病が治ったので、村人は大蛇を神社の鳥居に掲げたと言われている。

ワラ蛇の長さは約10メートル、胴の直径約25センチ、重さ150キロ。祭りの1週間前に約40人が一日がかりで作りあげる。お練りの際には「ワッショイ、ワッショイ」と掛け声をあげ、左右に激しく大蛇を動かしながら担ぐ。「大蛇は手づくりなので、毎年顔の表情が違う。見所の一つです」と参拝に来ていたご近所のおばあちゃんの声。

厄除け祈願にワラ縄で編んだ蛇を祀る行事はあるが、そのワラ大蛇を担いで氏子が町内を練り歩くのは都内ではこの奥澤神社だけだ。都民の生活文化の特色を示すものとして2016年、東京都指定無形民俗文化財に指定されている。

(左)

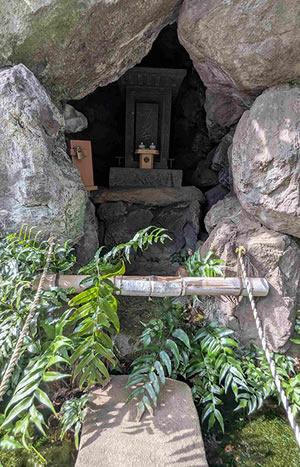

弁天様に通じる道の印 (右)弁財天

鳥居をくぐって高木に囲まれた境内に入ると涼しい風が吹いてきた。連日の猛暑。ほっとする空間がここにはあった。

鳥居をくぐって高木に囲まれた境内に入ると涼しい風が吹いてきた。連日の猛暑。ほっとする空間がここにはあった。

社殿に手を合わせ、左に回ると「べんてん道」と書かれた石柱が。そのまま進むと突き当りに弁財天。その左には「八幡小学校発祥の地」と書かれた石柱が立っていた。1879(明治12)年、この地で「荏原郡奥沢村公立小学校」(後の八幡小学校)が開校し、奥澤神社の社殿を校舎として使っていたことを記念して建てられた。

(右)八幡小学校発祥の地を示す石碑

同神社は室町時代の末期、奥沢地区を治めていた吉良氏の家臣・大平氏が奥沢城築城にあたって、世田谷郷東部の守護神として八幡神社を勧請したと伝えられている。当初は八幡神社と呼ばれていたが、1909(明治42)年、近隣の神社を合祀して奥澤神社と改称した。

★今年の奥澤神社例大祭は9月13日(土)と14日(日)。大蛇お練りは13日10:00〜12:30頃まで実施される。大蛇は奥澤神社を出発して緑が丘方面に向かい、奥沢から九品仏方面へと約4キロメートルの道のりを練り歩く。14日は神輿の渡御がある。

(2025年9月掲載) 地図

| 小さな散歩道 目次へ | 前へ | 次へ |